咳嗽

目次

はじめに

咳は短時間の吸気に続いて、声門の閉鎖と呼気筋の収縮が起こり、胸腔内圧が高くなったタイミングで声門を開放する一連の生体反応を指します。これによって、空気の流れと共に気道内容物を体外に排出する効果があります。つまり、咳は気道内の異物や分泌物を体外に排除するための、生体防御反応であると言えます。

咳は主に気管〜肺胞にかけて分布する咳受容体(Aδ線維やC線維)が機械的刺激や化学的刺激を感知し、脳にシグナルを送ることで反射的に誘発されます[1] 。咳を引き起こす原因は様々であり、単純な風邪のこともあれば生命を脅かす病気が隠れていることもあるので、咳が続く場合には原因を調べ、適切な治療を行う必要があります。

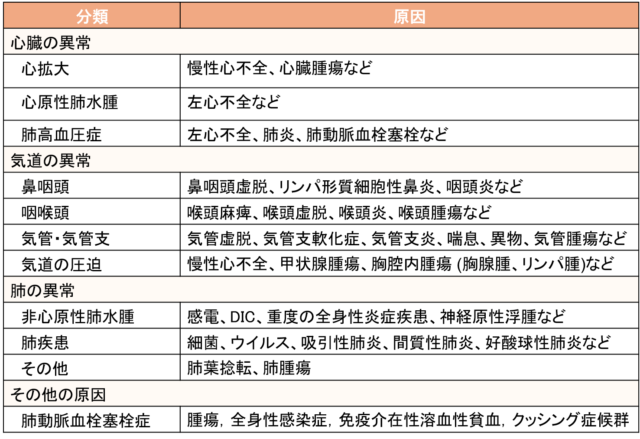

咳の原因

咳は気道疾患や心臓病、胸腔疾患など以下に示す様々な病気によって引き起こされます。

なぜ心臓病で咳をするの?

心臓病に関連して咳が出る機序は十分に解明されておらず、最近の獣医療では心臓病と咳は無関係と考える傾向にあります。しかし、心臓病の犬では高頻度に咳がみられ、ある報告では心拡大を伴う僧帽弁閉鎖不全症犬の約35%に発咳がみられています[2]。従って、心臓病は直接的または間接的に咳を誘発する可能性があり、いくつかの機序が考えられます。

1.大きくなった心臓が気管支を圧迫する

心臓病の犬では高率に気管支の虚脱(気管支軟化症)が併発しており、特に左前葉気管支が高率に虚脱しています[3]。

この理由として、体の正中右側に位置する胸部気管が左右の気管支に分岐する際に、左気管支は体の左側に向かって走行するため心臓や背骨・大動脈の傍を通ります。この時、心臓病によって拡大した心臓と大動脈や背骨が左前葉気管支を挟み込み圧迫することで虚脱すると考えられます(図1)。

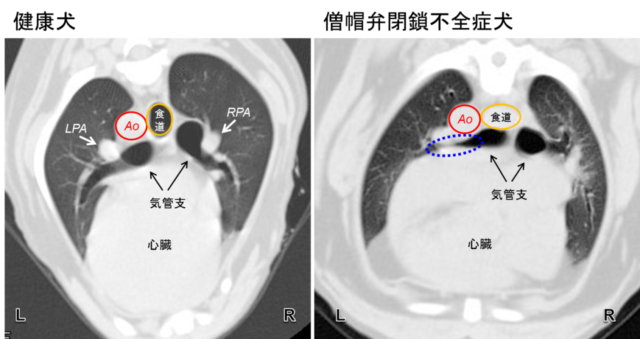

図1.心拡大による左気管支の圧迫

左)健康犬の心臓では気管支が末梢まで綺麗に伸びている。

右)僧帽弁閉鎖不全症犬では拡大した心臓と大動脈に挟まれて左気管支が押しつぶされている(青点線)。

Ao:大動脈、LPA: 左肺動脈、RPA: 右肺動脈.

2. 肺血管圧の上昇が咳受容体を刺激する

うっ血性左心不全では肺の血管(肺静脈)に血液がうっ滞することで肺静脈圧が上昇します。急性左心不全では肺静脈圧が上昇することで肺胞や気管支に分布している咳受容体が興奮することが示されています[4]。

また、肺動脈圧が高くなった状態を肺高血圧症と言い、慢性左心不全では肺静脈圧から肺動脈にかけて血液うっ滞が生じるため高率に肺高血圧症を合併します。実際に肺高血圧症の犬の26%では咳がみられます[5]。この他、肺高血圧症では労作時の努力性呼吸に加え、重症例では呼吸困難や失神がみられます。

3. 肺水腫によって肺胞に分布している咳受容体が興奮する

うっ血性心不全によって肺胞内に血液中の水分が漏出することを心原性肺水腫と言います。肺水腫では肺胞に分布している咳受容体が強く興奮するため、咳が誘発されると考えられます[1][4]。

心不全ではこれらの機序が複雑に関連しながら咳を引き起こします。さらに、小型犬では加齢に伴って気管・気管支疾患が増加し、呼吸器疾患と心拡大は相乗的に心臓性の咳を悪化させると考えられています[6]。

猫の咳

猫では犬に比べて咳を主訴に来院することは少ないですが、人や犬と同様に様々な原因により咳をします。

特に、猫が咳をする主な原因には喘息、気管支炎、肺炎、心不全などが挙げられます。

咳の鑑別

上述の通り、咳は様々な疾患や病態によって引き起こされるため、治療方針は原因によって様々です。従って、咳の治療を始める前には正確に原因を調べておく必要があり、鑑別には以下の検査を行います。

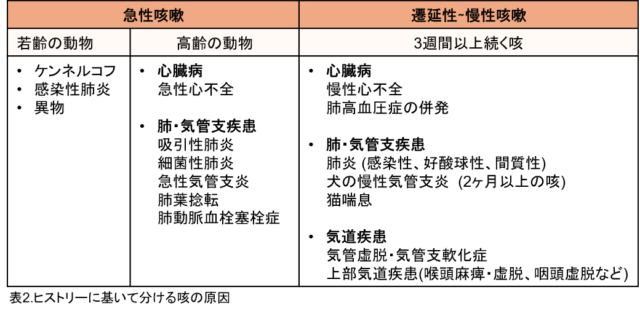

問診

人医では、咳の持続期間にもとづき急性咳嗽(3週間以内の症状)、遷延性咳嗽(3週間以上の症状)、慢性咳嗽(8週間以上続く症状)の3つに分けています。咳嗽の持続期間によって考えられる原因疾患は以下の通り異なります(表2)。

また、原因によっては咳の出るタイミングが異なるので、どんな時に咳をしているのかよく観察しておくことも重要です。

- 夜中や明け方の咳:喘息、慢性心疾患

- 運動時や興奮時の咳:慢性心不全、気管・気管支虚脱

- 食餌・飲水時の咳:咽喉頭疾患

- 状況に関係なく一日中咳が出る:肺炎、気管支炎、肺水腫

さらに、院内では症状がなく、問診では十分な判断が出来ない場合もあるので、事前に携帯電話で動画を撮影して頂けると鑑別の手掛かりになります。

胸部レントゲン検査

この検査では胸腔全体を広く確認できるので、気道疾患を始め肺疾患や胸腔疾患、心拡大の有無などを診断することができます。特に心臓の大きさは心不全の重症度を評価する際の重要な指標の一つとなっています。胸骨心臓サイズ(vertebral heart size; VHS)は正常犬と比較して僧帽弁閉鎖不全症犬で顕著に増加しており[7],VHS>11.4であれば心臓病に関連した発咳の可能性が高いと判断できます(図2)。

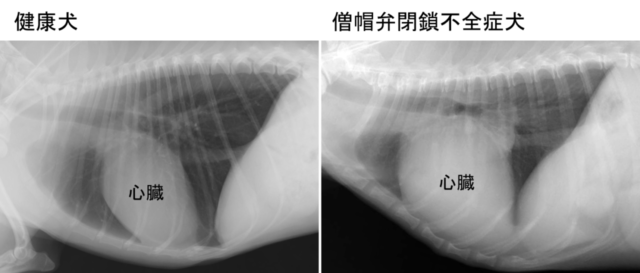

図2.胸部レントゲン検査による心陰影の比較

健康犬の心臓 (左; 図VHS=10.7)に比べ、発咳を主訴に来院した僧帽弁閉鎖不全症犬のVHSは11.4であり、心陰影は拡大している(右図)。

また、肺野の不透過性亢進像( 肺が白く見える所見) は肺や気管支などに炎症や細胞・水分の浸潤が起こっていることを示唆しており、肺実質疾患、気管支疾患、肺水腫、腫瘍など様々な病気を診断する手がかりとなります。

心エコー図検査

この検査から咳の原因を断定することはできませんが、心臓病の有無を判定することができます。また、心拡大の程度を詳細に解析することで、心不全治療の必要があるかどうかを判断します。左心房拡大の有無は重要な所見の1つであり、左心房が拡大している場合には心疾患に関連した発咳の可能性を疑います(図3)。

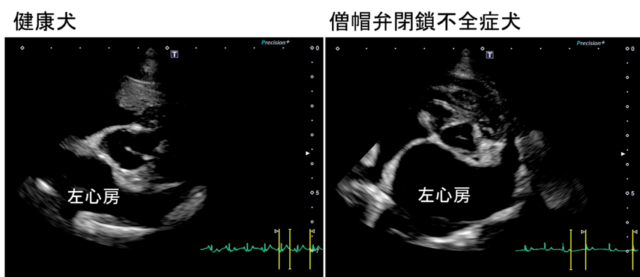

図3.心エコー図検査による左心房サイズの比較

健康犬(左図)に比べ、発咳を主訴に来院した僧帽弁閉鎖不全症犬の左心房は重度に拡大している(右図)。

心臓バイオマーカー検査

心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)やN末端プロB型ナトリウム利尿ペプチド(NT-proBNP)は心臓で産生されるホルモンであり、心不全時に血中濃度が上昇します[8][9]。このため、本検査は一般的に心不全の重症度評価や呼吸困難の鑑別に応用されています。しかし、私たちはANPやNT-proBNPが僧帽弁閉鎖不全症犬の初期から上昇している特性を利用して、呼吸器疾患との鑑別に応用できることを解明しました。呼吸器疾患犬では心臓バイオマーカーが正常であるのに対し、(心不全ではなくても)心疾患犬では高値を示しました(図4)[11]。

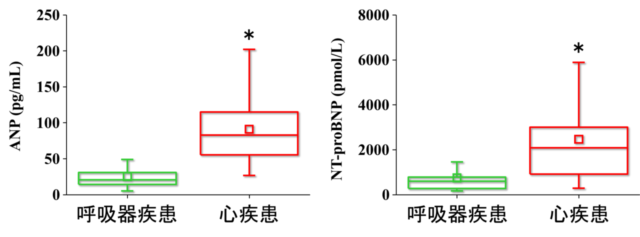

図4.心疾患犬と呼吸器疾患犬における心臓バイオマーカーの比較

呼吸器疾患犬に比べ、心疾患犬ではANPならびにNT-proBNPの血中濃度が有意に上昇している(P < 0.001)。

ただし、ANPは現在の測定法と異なるため、現行の参考基準値と一致しない。

血液検査

白血球数や血中の炎症性蛋白を調べることで、体内での炎症反応の有無を知ることができます。この検査では重度な肺炎や気管支炎を見つけることができます。

喉頭鏡・気管支鏡検査

これらの検査ではレントゲン検査で診断が困難な喉頭の機能や気管支の形態を評価することができます。特に、気管支鏡検査では気管・気管支の分泌物を採取できるため、細胞検査や細菌検査を通して肺炎や気管支炎の診断が可能です。

*鎮静または麻酔下での検査が必要なため、全身状態の安定している症例が対象となります。また、本院では現在、気管支鏡検査を行っておりません。検査の必要がある場合には専門機関をご紹介しています。

CT検査

この検査はレントゲン検査よりも詳細に胸腔全体の構造を評価することが可能であり、病変部位を具体的に特定することができます(図1)。レントゲン検査では正常にみえてもCT検査では異常が見つかることもあります。

*本院では現在、CT検査を行っておりません。検査の必要がある場合には専門機関をご紹介しています。

咳の治療

咳の治療法は原因によって様々ですが、以下に心疾患に関連する咳について主な治療法を紹介します。

1.心不全治療

薬初期から中期の心疾患の場合には血管拡張薬や利尿薬、強心薬などの心不全治療薬を使うことで心臓内のうっ血を軽減させ、結果として咳をある程度に減らすことができます。

- ACE阻害薬:全身血管を拡張させることで心臓の負荷を軽減します。

- 強心薬(ピモベンダン):血管拡張作用と強心作用を併せ持ち、心拡大を伴う犬猫での使用が推奨されています[10]。心拍出量を増やすとともに血管抵抗を低下させることで心臓の負荷を軽減します。

- 利尿薬:重度なうっ血徴候や浮腫のみられる場合に使用します。

2.鎮咳剤

慢性心不全では拡大した心臓によって気管支が圧迫されることで咳が誘発されます。重度な場合には気管支が押しつぶされていることもあります。この場合には様々な鎮咳剤を用いて治療を試みますが、劇的な改善はあまり期待できません。

3.肺血管拡張薬

左心不全によって生じる肺高血圧症では上記の心不全治療を行いますが[10]、症状が進行する場合には肺血管拡張薬(ベラプロストNa、シルデナフィル)を使用することで発咳が軽減することがあります。肺高血圧症の治療はこちらを参照してください。

4.心原性肺水腫の治療

肺水腫では咳に加え、呼吸困難もみられるので原則として入院して集中治療を行う必要があります。肺水腫が改善すれば呼吸状態と共に咳も減少します。肺水腫の治療はこちらを参照してください。

参考文献

- Reynolds SM, Mackenzie AJ, Spina D, et al. The pharmacology of cough. Trends Pharmacol Sci 2004;25:569-576.

- Boswood A, Haggstrom J, Gordon SG, et al. Effect of Pimobendan in Dogs with Preclinical Myxomatous Mitral Valve Disease and Cardiomegaly: The EPIC Study-A Randomized Clinical Trial. J Vet Intern Med 2016;30:1765-1779.

- Singh MK, Johnson LR, Kittleson MD, et al. Bronchomalacia in dogs with myxomatous mitral valve degeneration. J Vet Intern Med 2012;26:312-319.

- Ravi K, Kappagoda CT. Responses of pulmonary C-fibre and rapidly adapting receptor afferents to pulmonary congestion and edema in dogs. Can J Physiol Pharmacol 1992;70:68-76.

- Visser LC, Wood JE, Johnson LR. Survival characteristics and prognostic importance of echocardiographic measurements of right heart size and function in dogs with pulmonary hypertension. J Vet Intern Med 2020;34:1379-1388.

- Ferasin L, Linney C. Coughing in dogs: what is the evidence for and against a cardiac cough? J Small Anim Pract 2019;60:139-145.

- Guglielmini C, Diana A, Pietra M, et al. Use of the vertebral heart score in coughing dogs with chronic degenerative mitral valve disease.J Vet Med Sci 2009;71:9-13.

- Oyama MA, Rush JE, Rozanski EA, et al. Assessment of serum N-terminal pro-B-type natriuretic peptide concentration for differentiation of congestive heart failure from primary respiratory tract disease as the cause of respiratory signs in dogs. J Am Vet Med Assoc 2009;235:1319-1325.

- Hori Y, Iguchi M, Hirakawa A, et al. Evaluation of atrial natriuretic peptide and cardiac troponin I concentrations for assessment of disease severity in dogs with naturally occurring mitral valve disease. J Am Vet Med Assoc 2020;256:340-348.

- Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, et al. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J Vet Intern Med 2019;33:1127-1140.

- 平島康博、堀 泰智、荒蒔義隆、et al. 心疾患犬と呼吸器疾患犬における血中ANPならびにNT-proBNP濃度の比較. 動物の循環器 2016;