血栓除去手術

目次

血栓塞栓症とは

心臓から駆出された血液は動脈を通って全身に酸素と栄養を供給しています。心臓病を始め様々な基礎疾患があると動脈の中で血液が固まり、血流を障害することがあります。血液の塊(血栓)が血管に詰まった状態を血栓塞栓症(血栓症)と言います。詳しくは血栓塞栓症のページをご確認ください。

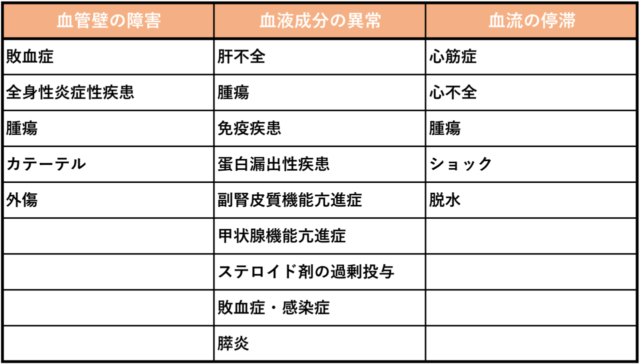

血栓の原因

猫では主に心筋症により腹大動脈の血栓塞栓症を引き起こします。この他にも様々な疾患や病態が血栓症の原因となります。

血栓除去手術とは

腹大動脈と呼ばれる太い血管に血栓が詰まった場合は、血栓溶解剤を使用して治療することがありますが、内科治療での効果が不十分な場合や大きな血栓が動脈を塞栓している場合には、歩行障害や排尿障害などの後遺症が残ったり、後肢が壊死(図1)したり、最悪の場合には多臓器不全を起こして命に至ることがあります。

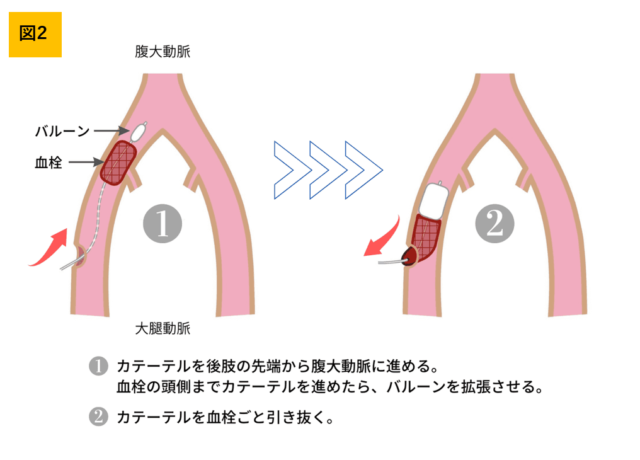

そこで、当院では血栓除去カテーテル(図2)を後肢の血管から腹大動脈まで移動させ、物理的に血栓を取り除く治療を行っています。

血栓除去手術の様子

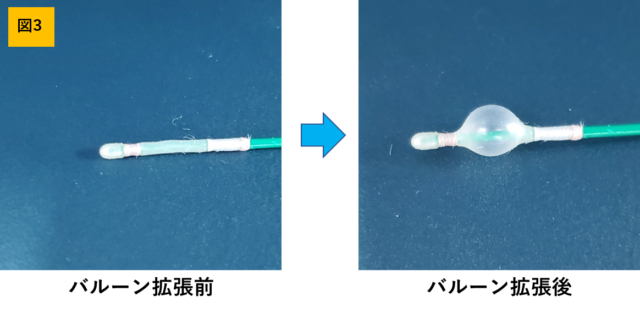

この手術では右図(図3)のようにバルーンの着いた細いカテーテルを使用するので、お腹を開けて血栓を摘出するよりも傷口が小さく動物への負担を軽減することができます。

この手術では右図(図3)のようにバルーンの着いた細いカテーテルを使用するので、お腹を開けて血栓を摘出するよりも傷口が小さく動物への負担を軽減することができます。

手術は発症後なるべく早くに実施する必要がありますが、患者さんの状態によっては全身状態が安定する2-3日後まで内科治療を行ってから手術を行うこともあります。

手術適応

本手術では以下の基準を満たす場合に適応と判断しています。

- 腹部や後肢の動脈に血栓を確認できる

- 発症後3日以内

- 血栓症に伴う細胞溶解症候群や重度の腎障害などの合併症がない

術後経過

手術後は1-2日ほど入院し、合併症の有無をモニタリングしています。合併症が認められなければ退院し、自宅療養となります。多くの場合に後肢の機能障害は軽減し、自力での歩行が可能となります。

一部では以下に示すようなリスクを伴います。

・後遺症が残るリスク

血栓症を発症してから治療するまでの期間が長いと神経や筋肉が不可逆的に障害を受けてしまい、後肢の機能障害は完治しないことがあります。

・全身麻酔のリスク

心不全が原因の場合や細胞溶解症候群や重度の腎障害を併発している場合には手術の際の全身麻酔によって、重篤な血圧低下や心停止など命に関わるリスクを伴います。

・血栓症による重大な合併症が現れる可能性

重度の血栓症では筋肉が広範囲に虚血しており、血栓除去手術を行っても筋肉・細胞の壊死が急速に進行することがあります。最悪の場合には致死的な細胞溶解症候群や腎不全を併発することがあるため、手術前や手術後には定期的に血液検査を行い、合併症の有無を観察する必要があります。

・再発するリスク

本手術では血栓症に伴う後肢の麻痺や壊死に伴う断脚などの重い後遺症を予防することができます。しかし、血栓症の原因疾患に対する根本治療ではないため、血栓を除去しても再発する可能性があります。したがって、術後には基礎疾患の治療に加え、血栓症予防のお薬を内服する必要があります。

本院では専門医が詳細に心臓の状態を精査し、適切な治療法をご提案させて頂きます。血栓除去手術について気になることやご心配がある場合は、お気軽に本院にご相談ください(ただし、電話相談のみは受け付けていません)。