肺水腫

目次

概要

ワンちゃん猫ちゃんの咳が止まらない、呼吸が早い、息が荒い、などいつもと違う様子の一因には、肺水腫の可能性が挙げられます。肺には肺胞(はいほう)と呼ばれるスポンジ状の小さな空胞構造があり、通常の肺胞は空気が充満しています。肺では吸気時に大気中の酸素を体内に取り込み、呼気時に二酸化炭素を体外へ排出するガス交換が行われています。しかし、何らかの原因で肺胞周囲の毛細血管から血液の液体成分が肺胞内へ滲み出した状態を肺水腫と言います。肺胞の中に液体が貯留するとガス交換が障害されるため酸素を取り込めなくなってしまい、重症化すると呼吸不全に陥り、命に係わる危険な状態となります。ちなみに、肺水腫は病名ではなく肺に液体が貯まった状態(病態)のことであり、様々な原因によって発生します。

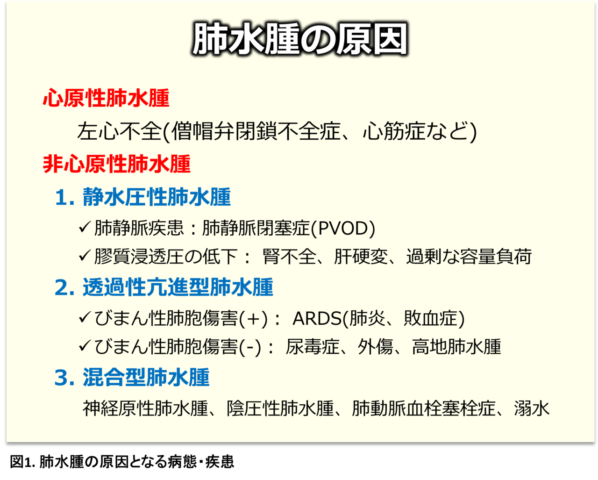

肺水腫の原因(図1)

心原性肺水腫

肺水腫は基礎疾患によって誘発される病態であり、主な原因としてはうっ血性左心不全が挙げられます。特に罹患率の高い僧帽弁閉鎖不全症(犬)や肥大型心筋症(猫)で高率に発生します。うっ血性左心不全では左心房内に血液がうっ滞することで左心房圧が上昇します。この時、左心房に血液を環流させている肺静脈圧・肺毛細血管圧も同時に上昇します。左心房圧がある閾値を超えて上昇すると、肺毛細血管から血液の液体成分が肺胞腔内に漏出するために肺水腫を発症します(図2)[1]。このような病態では漏出液と呼ばれる血液の成分に近い水分が肺胞に貯留します。心不全が原因なので、心原性肺水腫と呼びます。

非心原性肺水腫

肺水腫の主な原因は心不全なので「肺水腫の原因は心不全である」と誤解されがちですが、心不全以外の原因で肺水腫になることもあり、非心原性肺水腫と分類しています。非心原性肺水腫では①過剰な静脈点滴による細胞外液量の増加、②膠質浸透圧の低下、③肺胞毛細血管膜の透過性亢進などの機序が引き金となり肺胞内に液体が貯留します。原因には胃内容物の吸引(誤嚥)、重度の上部気道閉塞、吸入傷害、敗血症、感電、中枢神経系疾患、膵炎、播種性血管内凝固など多様な要因が知られています。特に、肺胞性肺炎や急性呼吸促迫症候群(ARDS)は心原性肺水腫との鑑別が困難であり、心原性肺水腫と間違って診断されていることもあります。

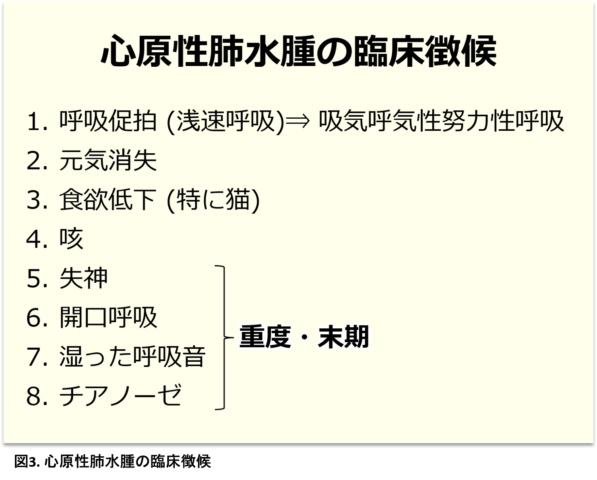

肺水腫の症状(図3)

肺水腫は多くの場合に突然発症し、初期には呼吸が早いだけですが、しばらくしても呼吸状態は改善せずに徐々に悪化していきます。進行は比較的早く、遅い場合でも2-3日くらい、早い時には数時間の内に急激に悪化します。

心原性肺水腫では以下に示すトリガーとなるイベントの後で発症することが多いので、このようなイベントの後で呼吸が早くなって落ち着かない場合には注意が必要です。

・ ドライブ・旅行など長距離の移動

・ トリミングやホテルなど一時的な預かり

・ 雷や花火など大きな音によるストレス

・ 親せきや友人など自宅内に滞在する来客

・ 天候の影響(気温や気圧の急激な変化)

肺水腫の早期発見のために自宅で利用できる呼吸数計測ディバイス(PetVoice)もあります。詳しくはこちらをご覧ください。

初期症状

初期には肺胞内に液体が浸潤しはじめることでガス交換が障害されるため、低酸素血症をきたし息苦しく感じます。このためより多くの酸素を取り込もうとして横隔膜や肋間筋などの呼吸筋に加え、通常は使用しない胸部や腹部の筋肉を使用した呼吸様式(努力性呼吸)となります。呼吸様式は浅くて速い呼吸(浅速呼吸: 動画あり▶)となり、吸気と呼気の両方が早い吸気呼気性努力性呼吸(動画あり▶)を示します。血中酸素濃度がさらに低下すると、特に犬では楽な姿勢を探そうとして座ったり、臥せたり、ウロウロしたり、なかなか安静になることができません。

初期には肺胞内に液体が浸潤しはじめることでガス交換が障害されるため、低酸素血症をきたし息苦しく感じます。このためより多くの酸素を取り込もうとして横隔膜や肋間筋などの呼吸筋に加え、通常は使用しない胸部や腹部の筋肉を使用した呼吸様式(努力性呼吸)となります。呼吸様式は浅くて速い呼吸(浅速呼吸: 動画あり▶)となり、吸気と呼気の両方が早い吸気呼気性努力性呼吸(動画あり▶)を示します。血中酸素濃度がさらに低下すると、特に犬では楽な姿勢を探そうとして座ったり、臥せたり、ウロウロしたり、なかなか安静になることができません。

一方、猫が苦しい時は伏せたままジッとして動かなくなることが多いようです(動画あり▶)。猫では浅速呼吸が解りにくいため見逃されやすいですが、食欲不振として現れることが多いため、急に食欲が低下した際には呼吸困難を起こしている可能性を疑う必要があります。

肺水腫が咳を引き起こす医学的機序は十分に解明されていませんが、心原性肺水腫の犬では84%の症例で咳が発生しています[2]。さらに病状が悪化すると開口呼吸や頸部を伸ばした呼吸をしはじめ、舌の色が青紫色にみえます(動画あり▶)。

重度・末期症状

肺胞腔内に充満した液体が気管支にも貯留しはじめると、呼吸音に水が混ざった音(“パチパチ”、”プツプツ”、“ゼロゼロ”など)が聞こえたり(動画あり▶)、鼻から薄ピンク色の泡沫状の液体が漏れ出すことがあります。この時期には血中酸素濃度がかなり低下しており、心不全に伴う肺水腫では心拍出量の低下や低酸素血症が原因と推察される失神を呈することもあります[2]。さらに血中酸素分圧が重度に低下すると意識障害が出現しやすく、ボーッとしたり、グッタリしはじめます。これはいつ呼吸・心臓が停止してもおかしくないとても危険な状態と言えます。

検査・診断

1. 聴診

聴診では心雑音の他に、呼吸音の異常を確認します。心不全に伴う肺水腫では顕著な心雑音が聴取され、副雑音と呼ばれる呼吸音の異常が認められます。肺水腫の場合には吸気時に水泡がはじけるような雑音(“パチパチ”、”プツプツ”、“ゼロゼロ”など)が聴取されます。

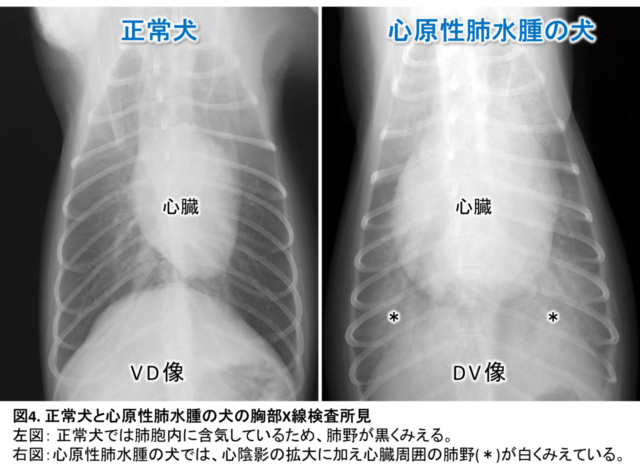

2. 胸部レントゲン検査

肺水腫では一般的に肺野の不透過性が亢進し、心臓の周囲が白く見えます。これは通常は含気しているはずの肺に液体が浸潤していることを意味しています。典型的な心原性肺水腫の場合には、心臓周囲や肺門部の周囲、肺後葉に左右対称な不透過性亢進が認められ(図4)、非心原性肺水腫の場合には非対称性で限局的な不透過性亢進像を示します。ただし、レントゲン検査では両者の鑑別が困難なことがあるため、心臓超音波検査や血液検査と合わせた診断が必要です。

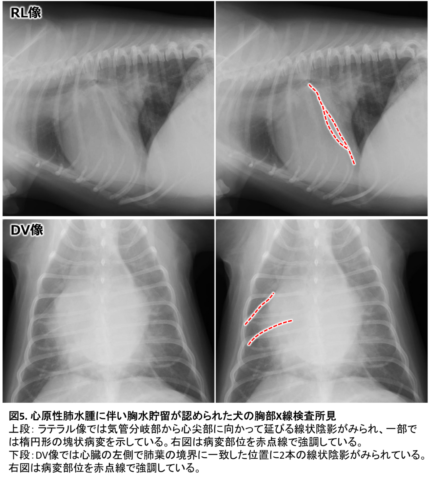

心原性肺水腫の場合には肺野の不透過性亢進像に加えて、重度に拡大した心陰影が認められます。ただし、猫では心拡大が認められない場合があるので、心不全を見逃さないように注意が必要です。さらに、獣医療ではあまり知られていませんが、うっ血性心不全では肺葉の間の葉間列に局所的に胸水が貯留し、線状の陰影が認められることがあります(図5)。これは葉間胸水と呼ばれ、初期から中期のうっ血性心不全で認められます。

ただし、心原性肺水腫の場合でも典型的な所見が認められない場合には肺炎と誤診される可能性や、重度の肺炎やARDSでは典型的な心原性肺水腫のような検査所見を示すため、レントゲン検査のみで診断するべきではありません。

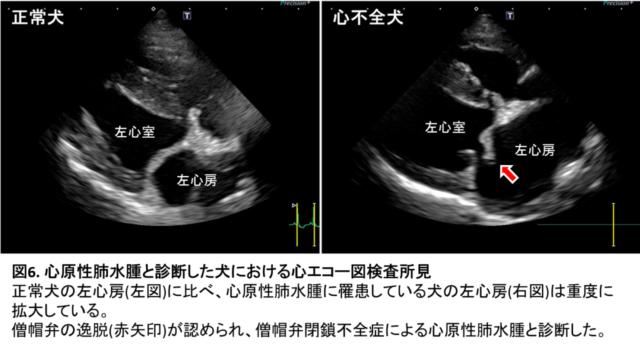

3. 心臓超音波検査

この検査では心臓内部の構造を評価することができるので、様々な心疾患を確定診断できます。さらに、心原性肺水腫を引き起こすような重度の心臓病ではほとんどの症例で左心房が重度に拡大しているため(図6)、レントゲン検査所見と合わせて心原性肺水腫を診断しています。本院では高性能の超音波検査機を用いて心機能や心拍出量を解析することで、適切な診断や治療法のご提案を行っています。

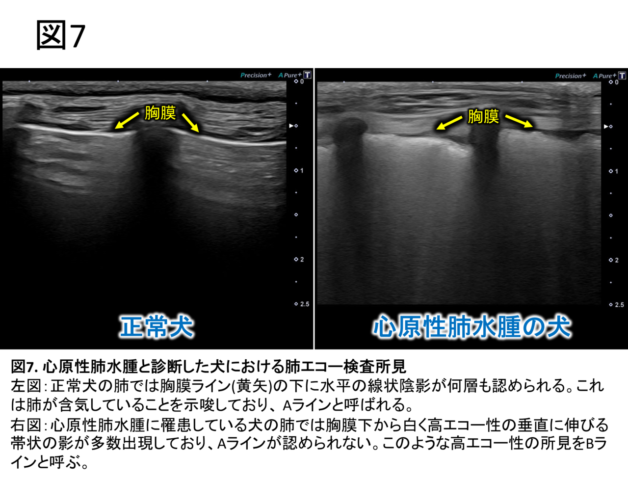

4. 肺エコー検査

近年では肺の超音波検査が普及しており、当院でも超音波検査を用いて肺の異常を検査しています。この検査では肺表面の異常を評価することができ、肺水腫の場合には肺の表面から高エコー性の白い帯状の影が多数出現しています(図7)。肺エコー検査ではレントゲン検査では解らない局所的で小さな肺水腫や胸水(図8)などを検出できるため、肺水腫の早期発見に有効な検査と言えます。ただし、肺エコー検査では肺水腫と肺炎の鑑別が困難なことがあるため、心臓超音波検査や血液検査と合わせた診断が必要です。

5. バイオマーカー検査

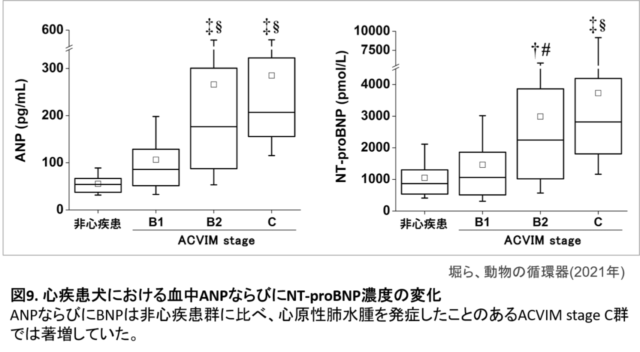

心筋細胞ではANPやBNPと呼ばれるホルモンが産生されていますが、心臓病の時には心筋細胞に負荷がかかることでこれらの分泌が亢進しています(図9)[3]。ANPやBNPの血中濃度を測定することで、心不全の重症度を把握したり[4][5]、呼吸器疾患との鑑別に有効[6]であるため、心不全の補助的診断法として利用しています。ただし、本検査は外注検査になるため、結果が出るまで2~3日かかります。

この他、肺炎と肺水腫の鑑別のために犬ではCRP、猫ではSAAと呼ばれる炎症マーカーを測定しています。炎症マーカーは肺炎の時に著増しますが、心不全の時には正常か軽度上昇を示します。レントゲン検査や超音波検査だけでは心不全と肺炎の鑑別に苦慮することがあるため、炎症マーカーを同時に検査することで誤診や見逃しのリスクを減らし、適切な治療につながります。

6. 血液ガス分析

この検査は血液中の酸素分圧、二酸化炭素分圧、pHなどを解析する特殊な検査であり、酸素化能、換気能、代謝(主に腎臓での酸塩基調節能)、酸塩基平衡などを調べることができます。肺水腫の場合の典型的な所見では血中酸素分圧(または酸素飽和度)が低く、二酸化炭素分圧が正常値以下で、pHは正常値以下を示します。呼吸困難や呼吸促拍などの症状は肺水腫の他に様々な疾患や代謝性疾患によって発生することがあるため、呼吸困難の重症度や鑑別、治療方針の選定を目的として実施しています。

治療

酸素療法

肺水腫では酸素取り込み能が低下し、血中酸素濃度が低下しているために、吸気中の酸素濃度を高くすることで苦しさを緩和することができます。

基礎疾患の治療

肺水腫には原因となる基礎疾患が存在するため、これを特定し基礎疾患の治療を行います。

■心原性肺水腫の場合

心原性肺水腫では肺のうっ血や浮腫を軽減させるために血管拡張薬や利尿薬、強心薬を用いて治療を行います。通常は酸素室で安静にしながら心不全治療薬を投与しますが、初期・軽症の場合には自宅療養が可能な場合もあります。

利尿剤:尿を排出させることで全身の血液量を減らし、心臓の負担を減らすため緊急治療の第1選択として利用しています。

血管拡張薬:動脈を拡張させて心臓から血液の駆出を促すことで、心臓や肺の血液うっ滞を改善させます。

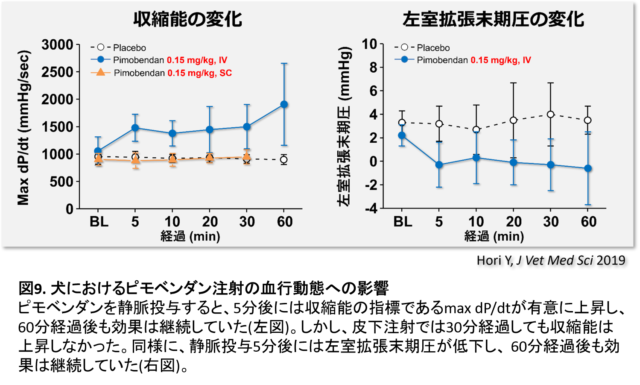

強心薬(ピモベンダン):血管拡張作用と強心作用を併せ持ち、心不全症状の軽減に有効です。現在は注射薬を利用することができるため、緊急治療の際に初期治療として利用しています(図10)[7]。

■非心原性肺水腫の場合

基礎疾患の治療を行いながら、必要に応じて消炎剤や利尿剤を組み合わせて治療を行います。例えば、細菌感染による肺炎の場合には抗生剤を中心とした治療を行い、膵炎や悪性腫瘍に起因した非感染性炎症の場合には消炎剤を併用した治療を行います。

人工呼吸管理

肺水腫による重度の低酸素血症や意識障害を伴い、心停止のリスクが高い場合には人工呼吸管理下での集中治療を選択することができます。人工呼吸の際には100%酸素を吸入できるため低酸素血症の改善には非常に有効であり、危機的な状態を一時的に回避して、治療の時間を延ばせます。しかし、気道にチューブを入れる必要があるため、鎮静剤または麻酔薬を使用する必要があります。

予後

肺水腫の予後は原因疾患によって大きく異なりますが、心原性肺水腫を発症した犬猫(116頭)における入院治療の生存率は比較的良好であり、約80%の症例が退院できています[8]。しかし、治療成績は治療開始時点での肺水腫の重症度によって変化し、早期に治療すれば日帰りや自宅療養で治療できることもありますが、治療開始が遅れれば死亡リスクは高くなります。また、この報告における入院期間は概ね3日であり、本院の入院期間とほぼ同じです。

心原性肺水腫を発症した僧帽弁閉鎖不全症犬の長期的な予後の調査では、 中央生存期間は240日[9]や335.5日[10]であったと報告されています。これは約半数のワンちゃんが1年以内に亡くなることを意味しています。同様に心原性肺水腫を発症した猫の中央生存期間は109日[11]や563日[12]と報告されていますが、中には発症後2日で死亡したケースもあります[12]。

人工呼吸管理をした場合の退院率は、心原性肺水腫の犬では54%(27/50頭)であったのに対し、非心原性肺水腫の犬では26%(13/51頭)でした[9]。この結果は人工呼吸管理が必要な重症の心原性肺水腫では、通常の入院管理に比べると救命率が下がってしまうことを意味しています。しかし、退院後2ヶ月以上の生存率をみると非心原性肺水腫は100%と非常に予後が良かったのに対して、心原性肺水腫では54%と低値を示しました。

咳が止まらない、呼吸が早い、息が荒いなど、肺水腫の疑いがある場合には早急に動物病院で検査を受ける必要があります。心臓病の有無や原因となる疾患を正確に把握して適切な治療を行うことで、肺水腫で苦しむ犬や猫を救いたいと考えています。ワンちゃん猫ちゃんの肺水腫について気になることやご心配がある場合は、お気軽に本院にご相談ください(ただし、電話相談のみは受け付けていません)。

参考文献

1. Guyton AC, Lindsey AW. Effect of elevated left atrial pressure and decreased plasma protein concentration on the development of pulmonary edema. Circ Res 1959;7:649-657.

2. Schober KE, Hart TM, Stern JA, et al. Detection of congestive heart failure in dogs by Doppler echocardiography. J Vet Intern Med 2010;24:1358-1368.

3. Machen MC, Oyama MA, Gordon SG, et al. Multi-centered investigation of a point-of-care NT-proBNP ELISA assay to detect moderate to severe occult (pre-clinical) feline heart disease in cats referred for cardiac evaluation. J Vet Cardiol 2014;16:245-255.

4. Wess G, Daisenberger P, Mahling M, et al. Utility of measuring plasma N-terminal pro-brain natriuretic peptide in detecting hypertrophic cardiomyopathy and differentiating grades of severity in cats. Vet Clin Pathol 2011;40:237-244.

5. Fox PR, Oyama MA, Reynolds C, et al. Utility of plasma N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) to distinguish between congestive heart failure and non-cardiac causes of acute dyspnea in cats. J Vet Cardiol 2009;11 Suppl 1:S51-61.

6. Goutal CM, Keir I, Kenney S, et al. Evaluation of acute congestive heart failure in dogs and cats: 145 cases (2007-2008). J Vet Emerg Crit Care (San Antonio) 2010;20:330-337.

7. Oppenheimer N, Kelmer E, Shwartzshtei N, et al. Retrospective evaluation of the outcome and prognosis of undergoing positive pressure ventilation due to cardiac and noncardiac causes in dogs and cats (2019-2020): 101 cases. J Vet Emerg Crit Care (San Antonio) 2022;32:769-776.

8. Bagardi M, Locatelli C, Zanaboni A, et al. Multiple retrospective analysis of survival and evaluation of cardiac death predictors in a population of dogs affected by degenerative mitral valve disease in ACVIM class C treated with different therapeutic protocols. Pol J Vet Sci 2021;24:109-118.

9. Pierce KV, Rush JE, Freeman LM, et al. Association between Survival Time and Changes in NT-proBNP in Cats Treated for Congestive Heart Failure. J Vet Intern Med 2017;31:678-684.

10. Rush JE, Freeman LM, Fenollosa NK, et al. Population and survival characteristics of cats with hypertrophic cardiomyopathy: 260 cases (1990-1999). J Am Vet Med Assoc 2002;220:202-207.