肺高血圧症

目次

肺高血圧症とは

肺高血圧症とは肺動脈壁の弾力性低下や硬化を特徴とする進行性の病態であり、肺動脈の血圧が持続的に上昇している状態を指します。これは病気の名称ではなく病態を表す名称であることに注意してください。

以前は、「収縮期肺動脈圧≥30mmHg」の場合を肺高血圧症と診断していましたが、獣医療では2020年に初めて米国獣医内科学会(ACVIM)からガイドラインが作成され、肺高血圧症を臨床診断するための基準が明記されました。

この基準では収縮期肺動脈圧が>46 mmHgの時に肺高血圧症と診断します[1]。

肺高血圧症は様々な病気によって引き起こされます。初期は無症状ですが、重度になると息苦しくなったり失神することがあり、QOLが大きく低下するばかりか寿命が短くなります[2]。

進行すると治すことが困難なため[3][4]、早期の段階から予防処置を講じる必要があります。

原因

犬の肺高血圧症を引き起こす主な病態は以下の3つです。

さらにACVIMガイドラインでは肺高血圧症の原因を以下の6つに分類しています(以下要約)1。

特発性肺高血圧症

薬剤誘発性

先天性短絡性心疾患 (動脈管開存症、心室中隔欠損症など)

心筋症

僧帽弁粘液腫様変性:僧帽弁粘液腫様変性の犬の14~31%は肺高血圧症を合併しており、心不全犬での合併率は約70%に上ります[2][8]。

咽喉頭疾患、気管・気管支の虚脱、気管支拡張症

肺実質性疾患

・肺線維症:ウェスティーに多い[9]

・好酸球性肺炎

・細菌性肺炎

・肺腫瘍

肺血栓塞栓症

フィラリア症

上記の2つ以上の原因を持つ場合

メカニズム不明の他の疾患

診断

肺高血圧症の正確な診断には心臓カテーテル検査が必要不可欠ですが、この検査には全身麻酔が必要です。

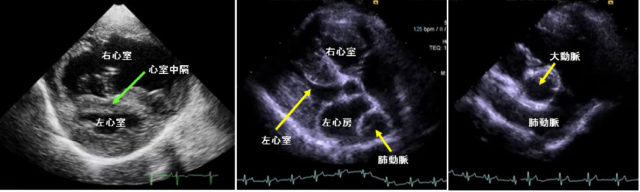

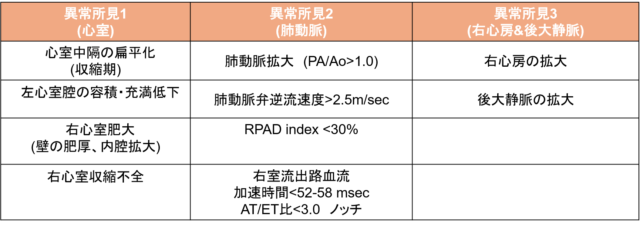

従って、臨床診断には超音波検査を用いた肺動脈圧の推定を行い、さらに症状を組み合わせた診断法が推奨されています。

初期:易疲労性、安静時・運動時の頻呼吸や努力呼吸

中期:低酸素血症に伴うチアノーゼ、発咳、失神[7][10][11]

末期:右心不全に伴う肝腫大、腹水[7][10][11]

また、症状だけで肺高血圧症を診断することはできません。

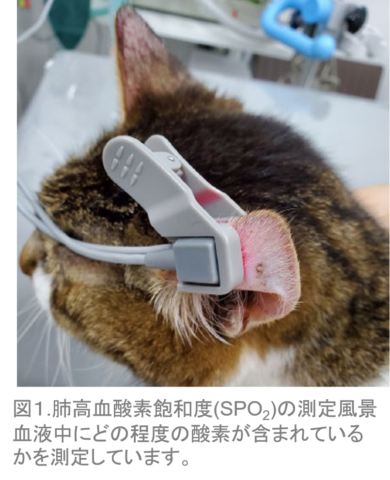

重度の肺高血圧症では低酸素血症が起こるため、血中の酸素濃度が低下し息苦しくなります。この検査では小さなクリップを耳や指先に挟み、動脈中の酸素濃度を測定します(図1)。測定値が≥95%だと正常ですが、95%未満だと苦しいと判断できます。

重度の肺高血圧症では低酸素血症が起こるため、血中の酸素濃度が低下し息苦しくなります。この検査では小さなクリップを耳や指先に挟み、動脈中の酸素濃度を測定します(図1)。測定値が≥95%だと正常ですが、95%未満だと苦しいと判断できます。

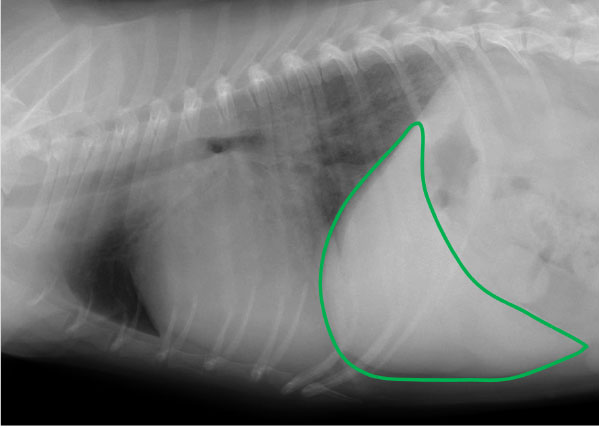

また、拡大した肺血管や後大静脈、肝腫大などが認められる場合には肺高血圧症の可能性があります(図2)。

心陰影の拡大と肺野の不透過性亢進が認められる。腹部では肝腫大(緑線)が認められ、心不全および肺疾患に起因する高血圧症が疑われる。

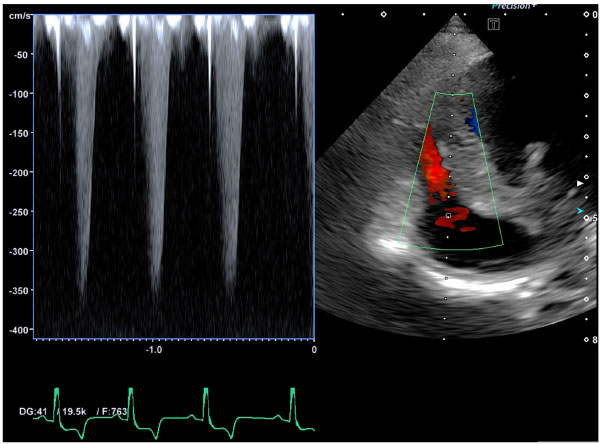

肺高血圧症では肺動脈圧と共に右心室圧が上昇し、結果として三尖弁逆流が高率に発生します[1][2]。

三尖弁逆流がある場合には逆流速度から収縮期肺動脈圧を推定することで非侵襲的な肺高血圧症の診断が行えます。

人医では安静時の平均肺動脈圧が≧25mmHgの時に肺高血圧症と臨床診断していますが、ACVIMガイドラインでは肺動脈圧が≧45mmHg(三尖弁逆流速度>3.4m/sec)の時に肺高血圧症を診断します(図3)[1]。

この診断基準では中程度の肺高血圧症に相当し、初期の肺高血圧症は見逃すかもしれませんが、真の肺高血圧症を高い確率で検出することができます。

超音波検査では三尖弁逆流速度は3.6m/sであり、中程度の肺血圧症が示唆される。

中図)左室長軸断面においても顕著な右肺動脈の拡張(13mm)が認められる(正常は約5mm)。

右図)心基底部短軸断面では肺動脈の拡大がみられる。肺動脈径/大動脈経比は1.13であった(通常は約1.00)。

さらに、腹部を確認すると腫大した肝臓に加え、肝静脈の拡大が認められます(図5)。

拡張した後大動脈が認められ、重度に進行した肺高血圧症が疑われる。このような症例は腹水貯留が起こる可能性がある。

治療

一般的には、肺高血圧症を引き起こす基礎疾患の治療を優先して行う必要があります。

基礎疾患の治療に加えて、肺動脈圧を低下させ症状を緩和させるためには、以下の肺動脈拡張薬を使用します。

- 硝酸薬

- プロスタサイクリン製剤 (ベラプロスト)

- ホスホジエステラーゼ5阻害薬 (シルデナフィル)

- エンドセリン受容体阻害 (ボセンタン)

予後

肺高血圧症の予後は基礎疾患によって様々です。

肺炎や気管支炎などでは治療によって長期生存が可能ですが、肺腫瘍や肺線維症の場合には数週間で亡くなることもあります。左心不全では1年後の生存率は50%以下と予後は良くありません。

重度な肺高血圧症では有効な治療法がないため、長期的な予後は悪いことが知られています[2]。

肺高血圧症について気になることやご心配がある場合は、お気軽に本院にご相談ください(ただし、電話相談のみは受け付けていません)。

参考文献

- Reinero C, Visser LC, Kellihan HB, et al. ACVIM consensus statement guidelines for the diagnosis, classification, treatment, and monitoring of pulmonary hypertension in dogs. J Vet Intern Med 2020;34:549-573.

- Borgarelli M, Abbott J, Braz-Ruivo L, et al. Prevalence and prognostic importance of pulmonary hypertension in dogs with myxomatous mitral valve disease. J Vet Intern Med 2015;29:569-574.

- Heath D, Edwards JE. The pathology of hypertensive pulmonary vascular disease; a description of six grades of structural changes in the pulmonary arteries with special reference to congenital cardiac septal defects. Circulation 1958;18:533-547.

- Kellihan HB, Stepien RL. Pulmonary hypertension in canine degenerative mitral valve disease. J Vet Cardiol 2012;14:149-164.

- Seibert RL, Maisenbacher HW, 3rd, Prosek R, et al. Successful closure of left-to-right patent ductus arteriosus in three dogs with concurrent pulmonary hypertension. J Vet Cardiol 2010;12:67-73.

- Serrano-Parreño B, Carretón E, Caro-Vadillo A, et al. Pulmonary hypertension in dogs with heartworm before and after the adulticide protocol recommended by the American Heartworm Society. Vet Parasitol 2017;236:34-37.

- Zabka TS, Campbell FE, Wilson DW. Pulmonary arteriopathy and idiopathic pulmonary arterial hypertension in six dogs. Vet Pathol 2006;43:510-522.

- Serres FJ, Chetboul V, Tissier R, et al. Doppler echocardiography-derived evidence of pulmonary arterial hypertension in dogs with degenerative mitral valve disease: 86 cases (2001-2005). J Am Vet Med Assoc 2006;229:1772-1778.

- Schober KE, Baade H. Doppler echocardiographic prediction of pulmonary hypertension in West Highland white terriers with chronic pulmonary disease. J Vet Intern Med 2006;20:912-920.

- Johnson L. Diagnosis of pulmonary hypertension. Clin Tech Small Anim Pract 1999;14:231-236.

- Johnson L, Boon J, Orton EC. Clinical characteristics of 53 dogs with Doppler-derived evidence of pulmonary hypertension: 1992-1996. J Vet Intern Med 1999;13:440-447.

- Shiran A, Sagie A. Tricuspid regurgitation in mitral valve disease incidence, prognostic implications, mechanism, and management. J Am Coll Cardiol 2009;53:401-408.